2018年04月04日

「もてなし」と「しつらえ」

まず、最初に言っておきますが。

僕は、茶道をやったことがありません。

だから、僕が知っている「茶道」は、ほんの表面的なものであり。

深みもなく(笑)、あくまでも一般人が知っているレベルにすぎません。

茶道。

茶の湯、とも言いますね。

ある外国人の方が、茶道をテーマにレポートを書いておられ。

(おそらく留学生?と思われます)

次のように書かれておりました。

茶の湯は建築、造園、書、歴史、宗教を学び、

それらを生かすと共に、食事を用意し、客をもてなす。

そこでは、芸術的創造性、自然への感受性、宗教的思想、

生きていく目的や考え方、社交が高度に統合されている。

(中略)

茶道とは、客を招いて、心をこめたもてなしをすることだ。

茶道の主な目的は亭主と客の間に人間的なぬくもりを増やすことだ。

茶道を通じて、亭主と客は親しくお互いの感情を交換することができる。

亭主と客はふつうの会話ではなく、精神的な話をする。

つまり、茶道は精神の対話といっていい。

これはお茶と精神世界を結びつけた文化なのだ。

茶道は「茶室」という小さな部屋で行われるが、

「お茶の精神」とは、

他人の悪いところを気にせず、

よいところを見つける方法だと信じられている。

このようにして亭主と客は日常生活の色々な問題を忘れて、心に平穏を感じる。

茶道は人に作法を教えるばかりでなく、宇宙、自然、世界、人間、などのすべてを大切にする事も教え込む。

茶の湯では「茶は禅宗と同じ」、「和敬静寂」という精神が強調される。

↑これは外国の方が書かれた文章ですが。

この文章を読んで。。。

茶道精神について、

あまり知らない(というか殆どわかっていない)ことに、

日本人として恥ずかしくなりました。

村田珠光が、会での博打や飲酒を禁止し、亭主と客との交流を重視する茶会のあり方を説き。

こうして、わび茶の源流をつくり。

堺の商人だった武野紹鴎、千利休にて、「わび、さび」「茶道」なるものが完成され、

武家にもたいへんに流行して、後に庶民にも広がっていった。。。

僕が知っている「茶道」は、この程度↑。

大河ドラマなどの時代劇や落語などに、茶道はよく出てきますし。

とくに、千利休は、ドラマ中にもよく出てくる有名人物ですので。

僕は、19歳まで大阪府堺市で育ち、学生時代は京都で過ごしたのです。

なのに、なんにも知らない・・・・・・

日本建築、日本庭園、懐石料理、書道、華道....etc

これらは、みんな茶道の影響を受けています。

いまさらですけど。。。

建築屋として、もう少し「茶道」を勉強したほうがよいのではないか、と思うようになってきた今日この頃、です。

客をもてなす、きちんとしつらえる、という精神も素晴らしい。

これは日本人が誇る美徳のひとつ、でありましょう。

裏千家ホームページによりますと、次のように紹介されています。

茶道の大成者千利休に対し、ある人が「茶道とは何ですか、教えてください」と尋ねました。

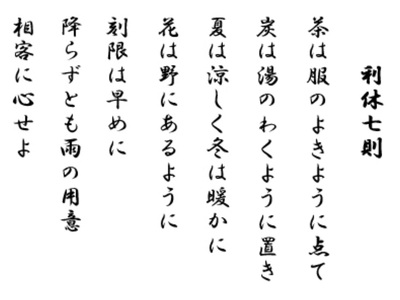

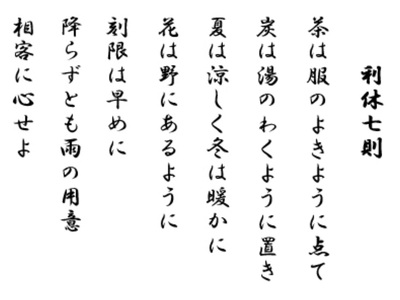

それに対し利休は、「茶は服のよきように点て」「炭は湯のわくように置き」「夏は涼しく冬は暖かに」 「花は野にあるように」「刻限は早めに」「降らずとも雨の用意」「相客に心せよ」、この七則がすべてですと応えました。

すると尋ねた人は怒って「そんなことくらいは、三才の赤子でもわかっております」と言いました。

すると利休は「わかっていてもできないのが人間ではないですか。あなたが本当にできるならば、私が弟子になりましょう」と言ったということです。

茶道の根本とはこのように、自然体のままで季節感を大切にし、

「もてなし」と「しつらえ」を基本にした生活文化と言うことができます。

利休七則、、、か。

ほとんど僕は表面的にしかわかっていないんだろうけど。。。

なんか耳が痛いなあ・・・・・・

心がけてみます。。。

最後に。

京都東山の高台寺。

秀吉とねねに愛された寺です。

春のしだれ桜、秋の紅葉の美しさは格別です。

高台寺には、有名な茶室があります。

簡素で質素で、美しい。

わび・さび、の世界です。

おみえになった客人に「季節を感じてもらう」しつらえをして、もてなす。

茶室には、それがあるのです。

さて、今日の一曲。

東儀秀樹「千里の旅路」

僕は、茶道をやったことがありません。

だから、僕が知っている「茶道」は、ほんの表面的なものであり。

深みもなく(笑)、あくまでも一般人が知っているレベルにすぎません。

茶道。

茶の湯、とも言いますね。

ある外国人の方が、茶道をテーマにレポートを書いておられ。

(おそらく留学生?と思われます)

次のように書かれておりました。

茶の湯は建築、造園、書、歴史、宗教を学び、

それらを生かすと共に、食事を用意し、客をもてなす。

そこでは、芸術的創造性、自然への感受性、宗教的思想、

生きていく目的や考え方、社交が高度に統合されている。

(中略)

茶道とは、客を招いて、心をこめたもてなしをすることだ。

茶道の主な目的は亭主と客の間に人間的なぬくもりを増やすことだ。

茶道を通じて、亭主と客は親しくお互いの感情を交換することができる。

亭主と客はふつうの会話ではなく、精神的な話をする。

つまり、茶道は精神の対話といっていい。

これはお茶と精神世界を結びつけた文化なのだ。

茶道は「茶室」という小さな部屋で行われるが、

「お茶の精神」とは、

他人の悪いところを気にせず、

よいところを見つける方法だと信じられている。

このようにして亭主と客は日常生活の色々な問題を忘れて、心に平穏を感じる。

茶道は人に作法を教えるばかりでなく、宇宙、自然、世界、人間、などのすべてを大切にする事も教え込む。

茶の湯では「茶は禅宗と同じ」、「和敬静寂」という精神が強調される。

↑これは外国の方が書かれた文章ですが。

この文章を読んで。。。

茶道精神について、

あまり知らない(というか殆どわかっていない)ことに、

日本人として恥ずかしくなりました。

村田珠光が、会での博打や飲酒を禁止し、亭主と客との交流を重視する茶会のあり方を説き。

こうして、わび茶の源流をつくり。

堺の商人だった武野紹鴎、千利休にて、「わび、さび」「茶道」なるものが完成され、

武家にもたいへんに流行して、後に庶民にも広がっていった。。。

僕が知っている「茶道」は、この程度↑。

大河ドラマなどの時代劇や落語などに、茶道はよく出てきますし。

とくに、千利休は、ドラマ中にもよく出てくる有名人物ですので。

僕は、19歳まで大阪府堺市で育ち、学生時代は京都で過ごしたのです。

なのに、なんにも知らない・・・・・・

日本建築、日本庭園、懐石料理、書道、華道....etc

これらは、みんな茶道の影響を受けています。

いまさらですけど。。。

建築屋として、もう少し「茶道」を勉強したほうがよいのではないか、と思うようになってきた今日この頃、です。

客をもてなす、きちんとしつらえる、という精神も素晴らしい。

これは日本人が誇る美徳のひとつ、でありましょう。

裏千家ホームページによりますと、次のように紹介されています。

茶道の大成者千利休に対し、ある人が「茶道とは何ですか、教えてください」と尋ねました。

それに対し利休は、「茶は服のよきように点て」「炭は湯のわくように置き」「夏は涼しく冬は暖かに」 「花は野にあるように」「刻限は早めに」「降らずとも雨の用意」「相客に心せよ」、この七則がすべてですと応えました。

すると尋ねた人は怒って「そんなことくらいは、三才の赤子でもわかっております」と言いました。

すると利休は「わかっていてもできないのが人間ではないですか。あなたが本当にできるならば、私が弟子になりましょう」と言ったということです。

茶道の根本とはこのように、自然体のままで季節感を大切にし、

「もてなし」と「しつらえ」を基本にした生活文化と言うことができます。

利休七則、、、か。

ほとんど僕は表面的にしかわかっていないんだろうけど。。。

なんか耳が痛いなあ・・・・・・

心がけてみます。。。

最後に。

京都東山の高台寺。

秀吉とねねに愛された寺です。

春のしだれ桜、秋の紅葉の美しさは格別です。

高台寺には、有名な茶室があります。

簡素で質素で、美しい。

わび・さび、の世界です。

おみえになった客人に「季節を感じてもらう」しつらえをして、もてなす。

茶室には、それがあるのです。

さて、今日の一曲。

東儀秀樹「千里の旅路」

諏訪大社参拝してきました。

「日本の伝統を感じさせながらもモダンにする」・・・か。

ロケーションを活かす

アプローチには段差があってもかまわない

付書院のヒントから現代風にアレンジされた文机は粋だ

気軽にふらっと集まれる空間、というのは、なかなかに大事かも。

「日本の伝統を感じさせながらもモダンにする」・・・か。

ロケーションを活かす

アプローチには段差があってもかまわない

付書院のヒントから現代風にアレンジされた文机は粋だ

気軽にふらっと集まれる空間、というのは、なかなかに大事かも。

Posted by おかもと社長 at 17:00

│名建築・いい感じの建築紹介│ひとりごと